प्रकृति का साथ और पर्यावरण की बात दोनों अलग-अलग चीजें हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ही नहीं दुनिया भर में पर्यावरण बचाने की तमाम बातें होंगी, लेकिन प्रकृति के साथ जीने की बात नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति के साथ जीने की बात करने वाले को वैसा जीकर स्वयं अनुभव कर के ही बात कहनी होती है। वैसे तो प्रकृति के साथ जीने की बात कहनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जीना दिखता है, इसलिए उसे कहने की जरूरत नहीं होती। बातें तो वो कही जाती हैं, जो सिर्फ बातें होती हैं जिनका जीवन और जीने से कोई सम्बन्ध नहीं होता, जैसेकि पर्यावरण की बात।

ऐसा जरुरी नहीं है कि पर्यावरण बचाने की बात करने वाला, बचाने का कोई उपक्रम भी करे। मैंने तो देखा है, शायद आप में से भी बहुतों ने देखा हो अनेक chain smokers वन संरक्षण और वृक्षारोपण पर सेमिनारों में बड़े-बड़े उपाय बताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई चिकित्सक सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए या कॉकटेल पार्टियों में झूमते हुए भी कैंसर से बचाव के उपाय बताता है। ऐसे ही अनेक किसान नेताओं को आप भी जानते ही होंगे, जो धंधा जमीनों की ख़रीद-फरोख्त का करते हैं और खेती को समृद्ध करने की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं।

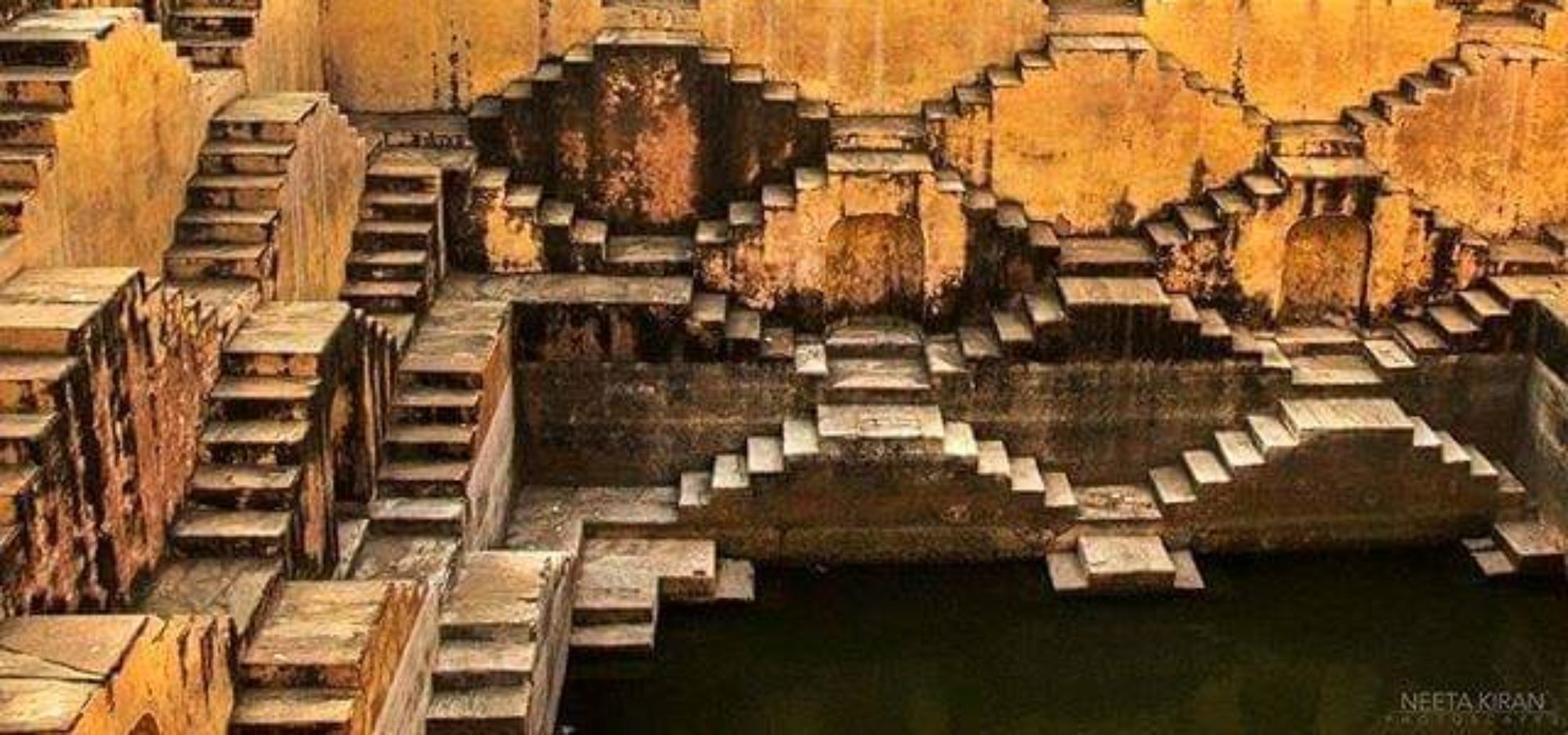

लेकिन प्रकृति की बात ऐसे नहीं की जा सकती। प्रकृति की बात तभी की जा सकती है जब हम प्रकृति के साथ जी रहे हों और यह भी एक ध्रुव सत्य है कि प्रकृति का संरक्षण प्रकृति के साथ जी कर ही हो सकता है। मसलन आज जो लोग पानी बचाने की बात कर रहे हैं अगर उनके जीवन में जल संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, तो वो बात भले कर लें, पुरस्कार पा सकते हैं लेकिन पानी नहीं बचा सकते। अगर हमारे जीवन में नदी का, तालाबों का, बावड़ियों का, पोखर का, कुँओं का कोई स्थान नहीं है तो जल के इन स्रोतों को बचाने का कौन सा उपाय कर सकते हैं भला। यह बात अभी हालिया मुझे अपनी दादी की मृत्यु के बाद समझ में आयी। समझ में तो पहले भी आयी थी लेकिन गहराई से अनुभव अब हुआ। जिस कुंए पर हम रोज सुबह-सुबह स्नान करते थे, कभी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। उसी कुंए का पानी पीकर, वहीं स्नान कर के हम बड़े हुए लेकिन अब हम उससे दूर हो गए हैं, इसलिए उसके जीवन से हमारा कोई नाता नहीं बचा है। ऐसे ही हमारे आस पास की नदियों, तालाबों और पोखरों से हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। जबकि हमारे अधिकांश संस्कार इनके साथ जुड़े हुए रहे हैं। आधुनिक जल स्रोतों के साथ हम केवल अपने परंपरागत जल स्रोतों से ही नहीं दूर हुए हैं, बल्कि वह पूरी एक संस्कृति-सभ्यता ही ख़त्म सी हो गयी है, जिसे हम नदी संस्कृति के रूप में जीते रहे हैं।

हमारी परंपरा में इनके संरक्षण के उपाय भी सहज ही मौजूद थे। नदी-तालाब में स्नान से पूर्व दस पिंड मिट्टी निकाल कर रखनी पड़ती थी। यह श्रमदान और नदी-तालाबों की सफाई का एक सहज उपाय था। इसके लिए कोई सभा नहीं बुलानी पड़ती थी और न ही कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था।

वायु प्रदूषण दूर करने की बात करने वाले उस संस्कृति से अनभिज्ञ हैं जिसमें वायु की शुद्धता के लिए आवश्यक पेड़-पौधों का हमरे जीवन में समावेश था। ऐसे पेड़-पौधों के साथ हमारे पर्व-त्यौहार जुड़े थे। उनके गीत थे। उसमें जीवन का एक संगीत था। उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार करने पर एक दंड विधान था। जीवन के उस संगीत से दूर अब वायु शुद्धता और संरक्षण के लिए सिर्फ भोथरी बातें हैं। पञ्च सितारा होटलों में शराब की चुश्की और सिगरेट के धुंए के साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के उपाय ढूंढें जा रहे हैं। बातें वैसी ही हो रही हैं कि हम गाय नहीं पालेंगे लेकिन गौ रक्षा के ठेकेदार बनेंगे। बिना गाय पाले कैसे गौ रक्षा होगी। ऐसे तो केवल राजनैतिक गौ रक्षा ही संभव है। खेती नहीं करेंगे और खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, तो सिर्फ बातें होंगी।

गांधीजी ने कभी किसीको गौ रक्षा के लिए नहीं कहा, उन्होंने गौ सेवा की बात की। उन्होंने अपने आहार की सुरक्षा के लिए खेती की। स्वदेशी की बात करते थे तो अपनी जरुरत का सामान स्वयं बनाते थे। जो बनाना संभव नहीं था उसे अपने पडोसी कारीगर से लेते थे, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति केंद्रित थी। कहीं कोई ढकोसला नहीं। गांधीजी ने कोई नया काम नहीं किया, बस अपने लोगों के जीवन से सीखा और उसे अपने जीवन में उतारा। हम जिस दिन प्रकृति के साथ जीना शुरू कर देंगे, पर्यावरण की फर्जी बातें खुद-ब-खुद बंद हो जाएगी। फिर शायद किसी पर्यवरण मंत्रालय की जरुरत भी नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट के धंधे की तो बिल्कुल भी नहीं। कोरोना ने प्रकृति के साथ जीने का एक अवसर दिया है। इसे खो देंगे तो फिर यह अवसर नहीं मिलेगा।

Leave a Reply